近日,一则新闻引起热议

“大爷常去喂鸽子,体检得了肺结节”

据了解

七十多岁的陈大爷平日喜欢喂鸽子

但前阵时间总是咳嗽不停

体检时发现肺部有阴影

医生初步怀疑是肺炎

但根据检测结果和临床医生判断

陈大爷这是感染了“隐球菌”

现在养宠物的人越来越多

但宠物身上的寄生虫和病菌容易引发疾病

今天让我们了解一个鲜为人知

但与鸟类宠物密切相关的疾病

“肺隐球菌病”

隐球菌到底是何方神圣?

隐球菌属于担子菌类酵母菌,常见致病菌主要为新型隐球菌及变种,包括5种血清型:A、B、C、D和AD型,其中我国感染以A型为主,D型少见。

在有性繁殖过程中,隐球菌可分化为酵母细胞(致病性形态)、两性交配菌丝、担子、带芽担子和担子孢子链等多种形态。隐球菌酵母细胞为圆形或卵圆形,菌体直径2~15μm,革兰染色阳性,菌体外有宽厚荚膜,荚膜比菌体大1~3倍,折光性强。

“鸽粪”是重要传染源

易造成肺部和中枢神经系统感染

隐球菌在鸽粪中大量存在并且可存活2~3年,其他禽类如鸡、鹦鹉、云雀等的排泄物亦存在隐球菌。

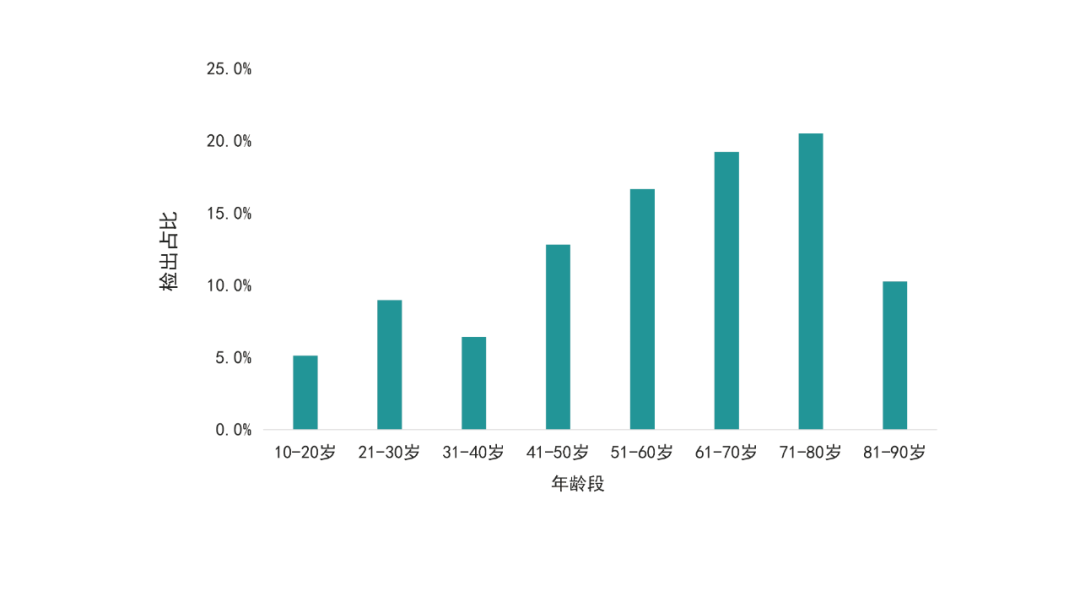

据权威数据统计发现男性隐球菌病患者多于女性患者,这种差异来源于性别的免疫系统差异,以及男性的睾酮可能会影响荚膜生长并减少巨噬细胞吞噬隐球菌。据云康mNGS大数据,男性患者隐球菌检出稍多于女性患者(53% vs 47%),同时中老年人患者检出占比更高,可能是由于年龄增长导致的免疫力下降。

球菌检出的性别占比

(数据来源:云康精准医学中心)

临床易误诊,NGS助力准确诊断

隐球菌可以感染人体的所有脏器和组织,临床表现取决于受累及的部位,常见程度依次是中枢神经系统、肺部和皮肤。一般情况下,免疫功能正常的肺部感染隐球菌的患者可以自愈,但我国免疫正常肺隐球菌病发病率逐年增高,且临床表现无特异性,易被误诊为细菌性肺炎、肺结核或肺部肿瘤等。

区别于全球其它地区,我国的隐球菌性脑膜炎患者高达50%~77%为免疫功能正常者,因其慢性发病且临床表现多样化等原因难以确诊。除肺部和中枢神经系统,隐球菌还可造成播散性隐球菌病,通常累及皮肤,形成脓疱、丘疹等。

对于隐球菌感染患者,取病灶部位的标本进行墨汁染色法,可观察到一圈透明的荚膜。隐球菌性脑膜炎的“金标准”是脑脊液涂片染色和真菌培养,肺隐球菌病的“金标准”是组织病理学检查结果。

因肺隐球菌病、隐球菌性脑膜炎等隐球菌病临床表现均缺乏特异性,易被误诊、漏诊;而涂片和培养等方法检测灵敏度偏低,因此具备更高检测灵敏度和特异性的分子生物学技术,尤其是基于高通量测序技术的mNGS检测,可帮助早期快速诊断或排除合并感染,近年来在临床病原学诊断中得到了广泛应用。

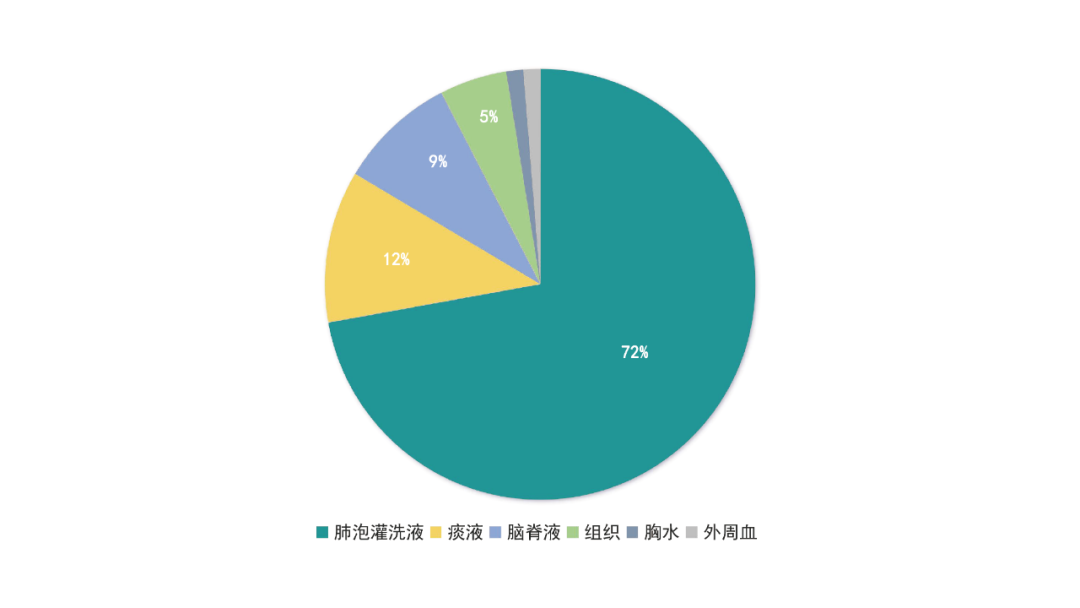

云康mNGS可有效检出多种样本类型中的隐球菌,其中隐球菌阳性的样本中,下呼吸道样本占比84%,脑脊液占比9%,其余样本占比7%。

隐球菌检出的不同样本占比

(数据来源:云康精准医学中心)

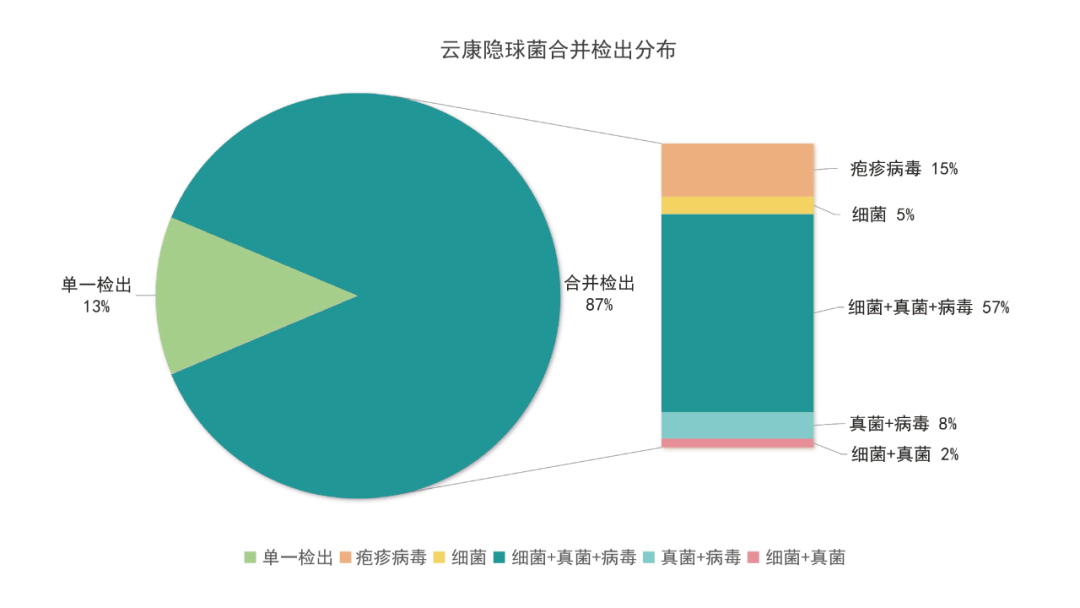

同时,除了隐球菌外,mNGS还可同时检出其他临床关注的病原体,有助于临床诊断和用药,尤其对于疑似混合感染的患者。其中,隐球菌单一检出比例为13%,合并检出为87%,其中细菌、真菌与病毒的合并检出比例最高。

隐球菌阳性样本的合并检出情况

(数据来源:云康精准医学中心)

治疗时间较长,新药仍在试验中

目前,两性霉素B、氟胞嘧啶和氟康唑是治疗隐球菌病常用的三种药物。无免疫抑制的肺隐球菌病无症状患者需治疗6个月,其它症状肺隐球菌病患者、隐球菌性脑膜炎患者、播散性隐球菌病患者以及免疫抑制隐球菌病患者均需治疗6~12个月,免疫抑制患者可能要治疗更久。

三种常见治疗药物罕见环境耐药,但在长期治疗中观察到获得性耐药,氟胞嘧啶通常与另两种药物联合使用。氟康唑治疗若失败,可使用伊曲康唑、伏立康唑和泊沙康唑等作为补救措施。2009~2014年中国65家医院(中国医院侵袭性真菌监测网)检测氟康唑对新生隐球菌的敏感率和耐药率分别为74.1%和9.7%,对伏立康唑敏感率为99.5%。

靶向毒力因子或真菌活力的成分、筛选触发真菌细胞裂解或改变ATP含量的化合物都是抗真菌药物研发的方向。但新药仍处于临床开发或临床试验中,距离广泛使用还有一段时间。

【参考文献】

[1] 《中国真菌学杂志》编辑委员会. 隐球菌感染诊治专家共识. 2010.

[2] 中华医学会感染病学分会, 李太生. 隐球菌性脑膜炎诊治专家共识. 中华传染病杂志. 2018, 36(4):7.

[3] 浙江省医学会呼吸病学分会.肺隐球菌病诊治浙江省专家共识. 中华临床感染病杂志. 2017, 10(5):6.

[4] 朱锦琪,赵素娥. 不同免疫状态下肺隐球菌病临床特点及误诊误治分析. 中国社区医师. 2020, 36(20):3.

[5] 中华医学会神经病学分会感染性疾病与脑脊液细胞学学组. 中枢神经系统感染性疾病的脑脊液宏基因组学第二代测序应用专家共识. 中华神经科杂志. 2021, 54(12):7.

[6] May RC, Stone NR, Wiesner DL, et al. Cryptococcus: From environmental saprophyte to global pathogen. Nature Reviews Microbiology. 2016 Feb, 14(2):106-17.

[7] Bielska E, May RC.What makes Cryptococcus gattii a pathogen. FEMS Yeast Research. 2016 Feb, 16(1):fov106.

[8] Zhao YB, Ye LX, Zhao FJ, et al. Cryptococcus neoformans, a global threat to human health. Infect Dis Poverty. 2023 Mar, 17;12(1):20.

[9] Zhao YB, Lin JF, Fan YM, et al.Life Cycle of Cryptococcus neoformans.Annual Review of Microbiology, 2019 Sep 8:73:17-42.

Copyright 2023 Yunkang Group Limited. All rights reserved. 粤ICP备12059545号-6 隐私政策 | 免责声明